My Story

現在に至るまでの振り返り.

情報工学科(CS)に入学

ソフトとハードの両面からコンピュータについて学べるということ.これまで利用してきたアプリケーションやコンピュータの基礎となる技術を構築する技術を学べるという点に魅力を感じ,現在の大学に入学しました.

サイクリング部に入部

中学時代から好きだったロードバイクを大学でも続けるためにサイクリング部に入部.学業や開発の息抜きとして,月例ランや合宿など,仲間たちと自転車を楽しんでいます.

VRとの出会い

Meta Quest3の発売に合わせてVRの世界に脚を踏み込む.数か月後には自宅にライトハウスを構築するまでに...Unity上での簡単な改変をきっかけに,後のワールド制作やBSモデリングを始めることになる.

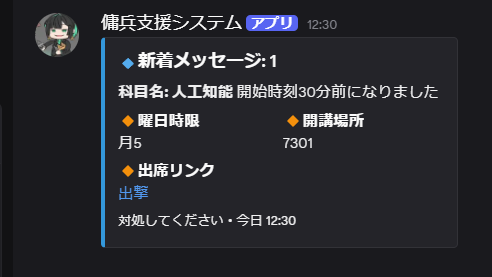

ソフトメディア研究会に入部

ともにVRを始めた学科の友人の影響で.技術系サークルに入部.P(プログラム),D(DTM),M(マルチメディア)の三班にわかれ,主にゲーム制作を行っています. ProductセクションにあるようなVR上での実装や,4DCと呼ばれる4日間でゲームを開発する行事に参加しています.

Unixとの出会い

大学のサーバ管理の実験で様々なLinuxディストリビューション,BSDに触れることに.BSD御三家の歴史的開発背景を知り,OSSに興味を持つ. VM上でNginxやApacheなどのWebサーバを導入して,限られたリソースの中で最大のRPSを目指すという課題に対してFreeBSDを選定.コミュニティで議論されていたカーネルパラメータを参考に,人生初のカーネル再コンパイル. 環境構築を再現させる仕様書作成のタスクでは,個人的にRed Hat系,Debian系,BSD系の様々なOSを導入しました. 現在はこれらの経験からArchとWinの二台メインで運用.

Rubyとの出会い

学部二年の後期に「プログラミング言語」という授業がありました.この授業では様々なパラダイムの言語の歴史や特徴について学ぶため,LispやSmalltalk(SmalltalkのSは大文字です),Rustなんかも触れる機会がありました().CやC#以外の言語を触れたことで開発の幅が広がり,ゲーム開発以外の世界に飛び込むきっかけになったと感じています.

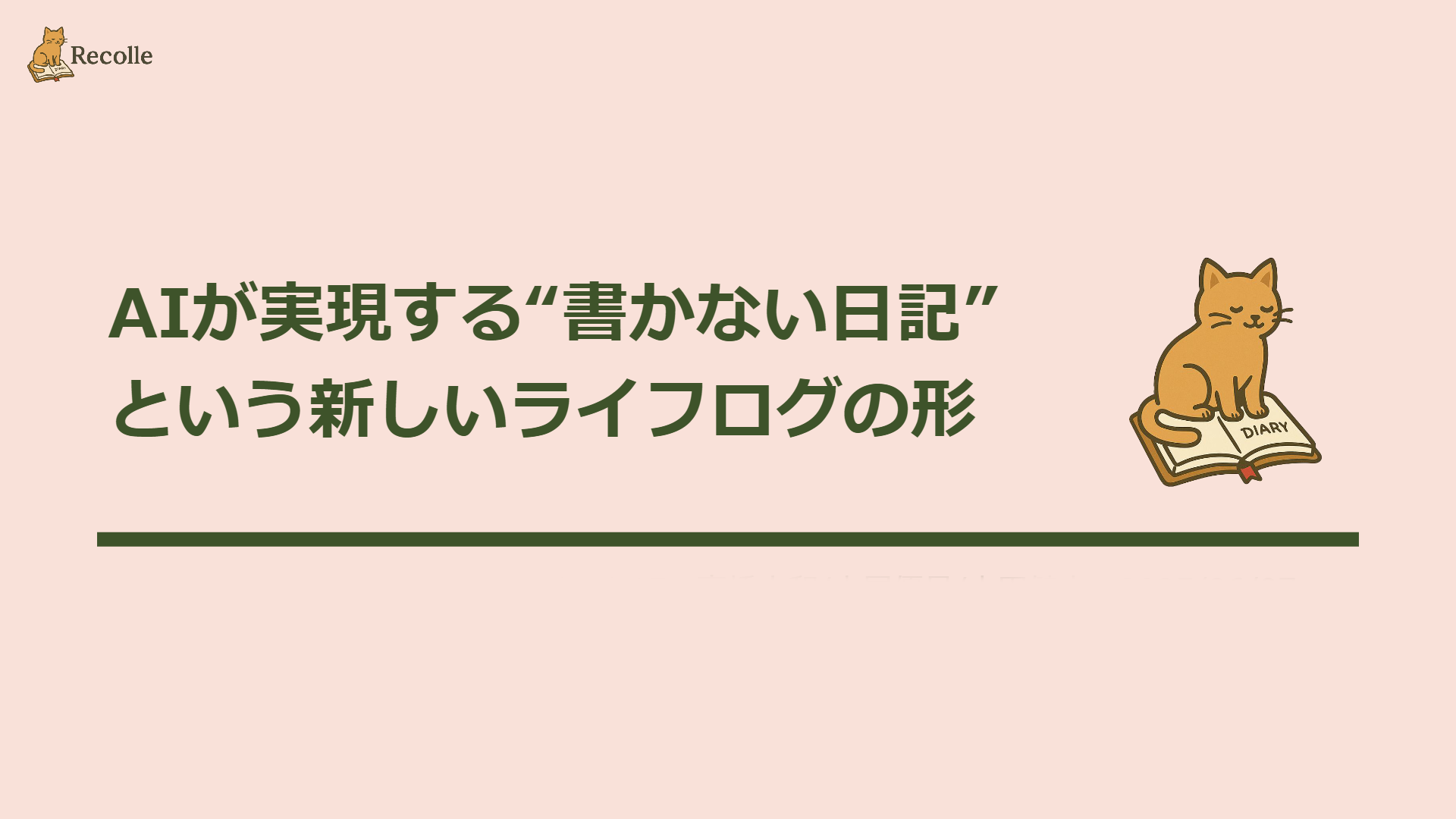

初めてのRuby on Rails

映像コンテンツを中心とした学習を経て,当時はまっていた読書に関するWebアプリケーションをデプロイしました.(https://tsundoku-memo.net)

はじめてのハッカソン

CSの同期兼サークルの友人とともに「Hack1グランプリ」に参加しました.メインフレームにはRailsを選定.1か月という限られた期間かつ3年の夏前という全員が多忙な時期でありながらとても密度の高い開発の日々になったと感じています. (同時期に長期的な実験での開発を抱えていました「非接触型の文字入力デバイス」) WebアプリのDocker,git等の統一した環境での開発経験や,デモ環境での事前負荷テスト,登壇といったとても貴重な経験が出来ました.

GMOペパボ-SUZURI事業部での長期開発インターン

SUZURIの「ランキングセクション」という新規機能の開発に携わり,実際のリリースまで行いました.WebチームとしてGraphQLを使った表示制御機能(flag_shih_tzuを用いたフラグ管理のMutation)を担当し,モバイル・Webの両フロントエンドで利用されるエンドポイントをモバイル2名,Web2名で協力して開発しました. 特に印象的だったのは,Claude CodeやCursorといった「AI前提」の開発環境をいち早く取り入れた実務経験です.10年以上続くSUZURIというサービスに,二週間という短期間でも新機能を実装できたのは,AIを活用して技術キャッチアップと本質的な設計議論を並行できたからだと実感しました.GraphQLや大規模Rails環境に初めて触れながらも,フラグ管理の拡張性やドメイン設計について,SUZURIのベテランエンジニアと議論できたことは大きな自信になりました. また,同期のインターン生やメンターの方々に恵まれ,心理的安全性の高いチーム開発を経験できました.関西や九州から来たメンバーとの何気ない日常会話,メンターの方々の実務を間近で見る経験は,「強くてかっこいい本物のエンジニア」への憧れを強くしました.ランチタイムにはディレクターやデザイナーとも交流し,エンジニアだけでなく全パートナーでサービスを作り上げていることを肌で感じました.特に印象深かったのは,SUZURI事業部のベテランエンジニアの方々との交流です.私と同じくVRを趣味としているエンジニアの方々から,SUZURIの過去の3D関連事業の実装の裏側や,メタバース推進部での取り組み,さらには仕事以外でのVRChatでの活動など,技術と趣味の両面で深い話ができたことは,エンジニアとして働くことへの具体的なイメージを強く持てる貴重な時間でした. AI時代にジュニアエンジニアの仕事が奪われるのではないかという不安ではなく,モノづくりで誰かの役に立てることへの楽しさを再認識し,IT業界を目指す決意を固めることができました.コーディングという手段が変化しても,プロダクトを通じて届けたい価値の本質は変わらない.時代に合わせて学び続け,技術でリードし続けられるエンジニアになりたいと心に決めた,忘れられない経験です.

研究室配属

無事第一志望の研究室に配属される.現在は専攻研究について調査を行う段階で,Redirected walking, cyber sickness, Cross-modalなど,これまで趣味でしかなかったVRについて学術的に行われている研究事例について学んでいます.また,2025年11月現在はVRに対する学術的な知見を深めるため,個人的にVR技術者認定試験に向けた講習会の参加,学習に励んでいます.

XR Kaigi 2025参加

東京竹芝で開催されたXR Kaigi 2025に参加しました.インターンでお世話になったGMOペパボのメタバース推進室が登壇されることを知り,研究室の友人と二日間参加しました. セッションでは,ペパボのVRChat活用事例(採用面談,地方自治体連携),エンジンかずみ氏によるNAGiSA・ひまり旅館の設計思想,日置市・江津市の伝統文化×VRChatプロジェクトなど,XRが単なる娯楽を超えて社会実装されている現場を目の当たりにしました.特に印象的だったのは,どの登壇者も「XRならではの価値」を追求し,既存手段の代替ではなく,XRでしか実現できない体験を創造しようとする姿勢でした. エキスポでは,Sharp Xrostella VR1やXreal 1Sといった最新XRデバイスを体験.特にXreal 1SのSDKでの6DoF解禁は,個人開発の可能性を大きく広げるもので,Quest3との出会いと同じワクワク感を感じました. 研究室でVRを学術的に学び始めた今,業界の最前線で活躍する方々の熱量と,技術で社会課題を解決しようとする取り組みに触れられたことは,今後の研究テーマ選定や開発の方向性を考える上で大きな刺激となりました.